これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識(著作権編)

契約業務において、様々な場面において知的財産に関する取り決めを行うことがあります。知的財産の譲渡契約やライセンス契約など、知的財産そのものを対象とする契約に加えて、売買契約や業務委託契約など、製品やサービスの提供を目的とする契約においても、知的財産に関する条項を定める必要が生じる場合があります。

これらの契約を検討するにあたっては、知的財産権に関する理解が不可欠です。そこで本稿では、著作権を取り上げ、契約書を作成・チェックする際に知っておくべき基礎知識を解説します。

なお、契約書の典型的な条項である「知的財産権の帰属」と「第三者の知的財産権の侵害」についての解説は、こちらの記事をご覧下さい。

実例で学ぶ!契約書の知的財産権条項のポイント(著作権編)

また、特許権についての解説も掲載していますので、併せてご覧ください。

これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識(特許編)

実例で学ぶ!契約書の知的財産権条項のポイント (特許編)

1.著作物の定義・対象

著作権法で保護される「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。著作権法で例示されている著作物には以下の①~⑨ようなものがあります。

① 言語の著作物 小説、論文、俳句

② 音楽の著作物 楽曲、楽曲を伴う歌詞

③ 舞踊・無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、無言劇(パントマイム)

④ 美術の著作物 絵画、彫刻

⑤ 建築の著作物 ビル、タワー、神社

⑥ 図形の著作物 地図、図面

⑦ 映画の著作物 劇場用映画、アニメ、ゲーム

⑧ 写真の著作物 風景写真、肖像写真

⑨ プログラムの著作物 コンピューター・プログラム

ビジネスにおいても、ホームページやパンフレットに用いる動画、写真、文章や業務システムに用いるコンピューター・プログラムなど様々な著作物を扱っています。

ここで、「創作的」であるとは必ずしも高度なオリジナリティを有することまでは必要なく、創作者の個性が表現されていればよいとされています。絵画を例にすると、プロの画家が描いたものはもちろん、素人や幼児が描いたものであっても創作性が認められるといわれます。ただし、誰が描いても同じになるようなありふれたものについては創作性が認められません。

2.著作権の内容

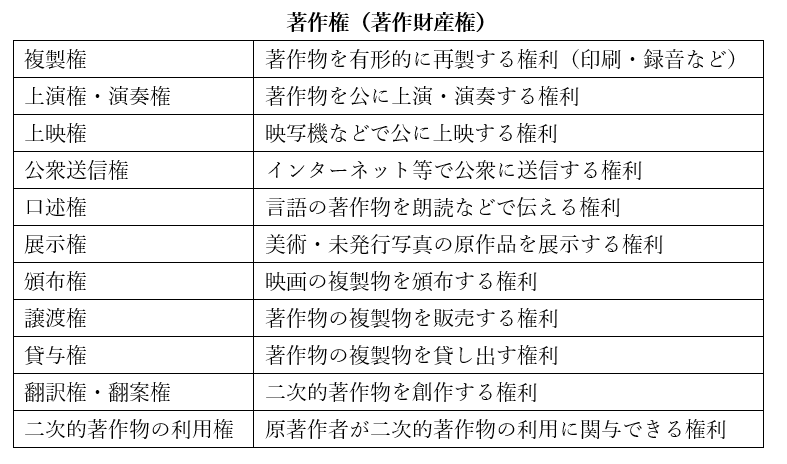

(1)著作権

-1024x768.jpg)

-651x1024.jpg)

著作権は複数の権利から構成されており、代表的なものに「複製権(著作物を複製する権利)」、「公衆送信権(インターネットなどで著作物を公衆送信する権利、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利)」があります。著作権者は、これらの行為を独占的に行うことができ、第三者が無断でこれらの行為を行うことの禁止、損害賠償の請求、侵害品の廃棄などを求めることができます。

創作性の要件を満たす著作物を作成すれば自動的に著作権が発生します。特許権のように出願、審査といった手続を踏む必要はありません

著作権は実施許諾(ライセンス)や譲渡することも可能です。

(2)著作者人格権

「著作者人格権」とは、著作物を創作した著作者の人格的な利益を保護するための権利です。「公表権」、「氏名表示権」、「同一性保持権」の3つがあります。

公表権

著作物を公表するかどうか、公表する場合はいつ、どのように公表するかを決めることができる。

氏名表示権

著作物の公表時に、著作者名を表示するかどうか、表示する場合は実名か変名かを決定できる。

同一性保持権

著作者の意に反した著作物の改変を禁止できる。

著作者人格権は、著作権と異なり譲渡することがができません。そのため、著作権の譲渡を受けても、著作者人格権を行使されると公表や改変ができなくなる可能性があります。

このようなリスクを避けるために、著作権の譲渡を受ける際には、契約で著作人格権を行使しないこと(不行使)を定めておく必要があります。

3.著作者と著作権者

著作物を創作した者を「著作者」といいます。著作者には著作権と著作者人格権の二つの権利が発生します。

著作物が創作された時は「著作者=著作権者」です。著作権は譲渡できますので、譲渡された場合は著作者と著作権者が異なることになります。ただし、著作者人格権は譲渡できませんので、著作権譲渡後も著作者人格権は著作者に残ることになります。

資金提供やアイデアの提示のみでは著作者とは認められないため、外部の業者等に業務委託して著作物を作成してもらった場合、その著作物の著作者は委託先(委託先が法人の場合で職務著作に該当する場合は、「4.職務著作」で説明するように委託先の法人)が著作者になります。

4.職務著作

著作物の創作を行うのは人(自然人)ですが、企業等法人の従業員が職務上作成する著作物の場合は「職務著作」といって、その法人が著作者になります。以下がその具体的要件です。

1. 法人等の発意に基づくこと

著作物の作成が、法人等の意思に基づいて行われていることが必要です。

2. 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること

従業員が、その業務の一環として著作物を作成している必要があります。プライベートで制作した著作物は対象外です。

3. 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること

著作物が、法人等の名義で公表されることが予定されている必要があります(プログラムの著作物は除く)。

4. 作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと

契約や勤務規則などで、別段の定めがないことが必要です。

5.「使用」と「利用」の違い

日常生活では「使用」と「利用」は同じような意味で使うことが多いと思いますが、著作権の世界では区別されています。

著作物を使用するとは、本を読む、CDを聴く、プログラムを実行するといった著作物を享受する行為を意味します。この行為には、著作権者の許諾は必要ありません。

これに対して著作物を利用するとは、著作物を複製する、公衆送信するといった、著作権者の許諾がなければできない行為を意味します。

6.翻案と二次的著作物

小説を外国語に翻訳したりドラマ化したりすることを「翻案」といいます。他人の著作物を翻案するには著作権者の許諾が必要です(著作権法第27条)。

著作物(原著作物)を翻案した結果できた著作物を「二次的著作物」といいます。二次的著作物を利用(複製、公衆送信等)するには、二次的諸作物の著作権だけでなく原著作物の著作権者の許諾も必要です(著作権法28条)。

つまり、「二次的著作物をつくるとき」も「二次的著作物を利用するとき」も、原著作物の著作権者の許諾が必要です。

著作権は譲渡可能ですが、翻案や二次利用に関する権利(第27条・28条)について譲渡する旨を明記しないと譲渡されないと解釈されるため注意が必要です。

7.著作権譲渡の際の注意点

「3.著作者と著作権者」で説明したように、外部の業者等に著作物の制作を依頼した場合、その著作物の著作者は原則として委託先となります。したがって、委託者が著作権を取得するには、著作権の譲渡を受ける必要があります。

その際には、以下の点に注意が必要です。

① 著作者人格権は譲渡できないこと。

② 翻案や二次利用に関する権利(著作権法第27条・第28条)は、譲渡の対象とする旨を契約書に明示しなければ、譲渡されないと解釈される可能性があること。

これらの点を踏まえ、契約書には以下のように記載します。

第○条(著作権の帰属)

1.本契約に基づき受託者が制作した成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、成果物の納品完了時点で委託者に譲渡されるものとする。

2.受託者は、委託者に対し、当該成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。

8.著作権の侵害

著作権侵害の身近な事例には以下のようなものがあります。

複製権の侵害事例

・他人の描いたイラストを印刷して配布する。

・市販の音楽CDをコピーして販売する。

公衆送信権の侵害事例

・他人の楽曲をYouTubeにアップロードする。

・人気キャラクターの画像を許可なくSNSのアイコンに設定する。

著作権侵害が認定されるためには、次の要件を満たす必要があります。

① 侵害を主張している対象に著作物性があること

② 当該著作物に依拠していること

③ 当該著作物との間に類似性があること

④ 著作物の利用が著作権法上の制限規定に該当しないこと

このうち、争点となりやすいのが、②依拠性と③類似性です。著作物をそのまま複製する「デッドコピー」を行わないことはもちろんのこと、インターネット上で見つけた画像を参考にして新たな画像を制作するといった場合には注意が必要です。独自に創作したものであっても、本質的な特徴が第三者の著作物と類似していると判断されれば、著作権侵害と認定される可能性があります。

9.保護期間

個人の場合は著作者の死後70年間、法人の場合は公表されたときから70年間保護されます。特許権の保護期間が出願から20年間ですので、かなり長期間保護されることがわかります。

当事務所では、各種契約書の相談をお受けしています。

お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。