事例で理解!契約における期間の定め方と計算方法について解説します

契約における期間の定め方とその計算方法は、契約実務の基本でありながら、意外に理解しづらい側面があります。そこで本稿では、契約期間の設定方法とその計算の考え方について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

1.1日未満の単位による期間の計算

時・分・秒といった1日未満の単位による場合は、すぐに期間の計算を開始します。たとえば、10月1日午前10時に「今から24時間以内に作業を終了する。」と約束した場合、10月1日午前10時が起算点となり、この時点から期間の計算を開始し、24時間が経過した10月2日午前10時が満了点となります。

2.1日以上の単位による期間の計算

(1)基本ルール

ビジネスに関連する契約では、1日以上(日・週・月・年)の単位による期間の定めが重要です。理解しておくべき基本ルールは次の三つです。

① 起算日において初日は不算入とする。ただし、初日の起算点が午前0時から始まるときは初日を参入する。

② 期間の計算は暦に従って計算する。

③ 満了日において、週、月、年の初めから期間を計算しないときは、その期間は最後の週、月、年においてその起算日に応答する日の前日に満了する。ただし、月、年によって期間を定める場合、最後の月に応答する日がないときは、その月の末日に満了する。なお、期間の末日が休日にあたり、その日に取引をしない習慣がある場合に限り、翌日で満了する。

これらの点を踏まえ、起算日と満了日の考え方を、実例を交えながら分かりやすく解説します。

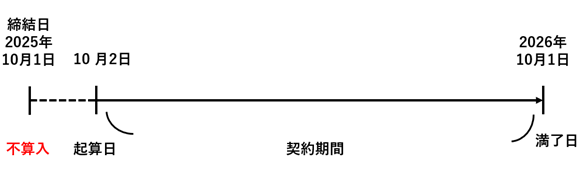

(2)起算日

期間の計算において、1日以上の単位(日・週・月・年)での期間の計算では「初日不算入」といって、初日は期間に算入しないのが原則です。期間の初日が24時間に満たない場合には、1日として計算することが適当ではないからです。ただし、期間の初日が午前0時から始まるときは、1日の端数が生じないため、初日から起算します。

【条文例1】

本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。

この場合、契約を締結するのはビジネスタイムであると考えられる(契約締結を午前0時に行うことは通常ない)ため、初日不算入となって起算日は契約締結日の翌日となります。たとえば、契約締結日が10月1日の場合、起算日は10月2日となります。

なお、条文例1から条文例5における、期間を「1年間」とした場合の満了日の定め方は、条文例10を参照してください。

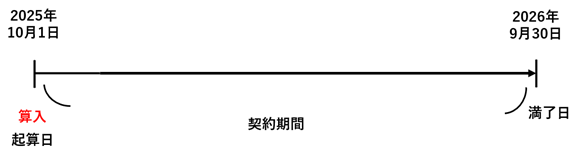

【条文例2】

本契約の有効期間は、2025年10月1日から1年間とする。

この場合、契約期間の起算点を10月1日午前0時とすることが可能であるため、起算日は10月1日となります。

なお、契約締結日が10月1日前または10月1日後であれば、契約期間は10月1日午前0時から開始すると解釈できます。一方、契約締結日が10月1日である場合には、条文例1と同様に、初日不算入の原則に基づき、起算日を10月2日とする考え方もあります。ただし、実務上は契約締結日が10月1日であっても、起算日を同日とすることが一般的です。

賃貸借契約やライセンス契約など、契約の起算日が重要な意味を持つ場合は、当事者間の認識の齟齬を防ぐために次のような表現を用いることが有効です。

【条文例3】

本契約の有効期間は、契約締結日から起算して1年間とする。

【条文例4】

本契約の有効期間は、2025年10月1日から起算して1年間とする。

【条文例5】

本契約の有効期間は、2025年10月1日から(10月1日を含めて)1年間とする。

「○○の日から起算して」という場合は、期間の初日に○○の日が含まれます。同様に、「○○の日を含めて」というように明記すれば、この日が期間の初日に含まれることが明らかになります。

(3)満了日

週・月・年の単位で表示される場合は、暦に従って計算します。月単位の場合、30日までと31日まである月を区別せず、年単位の場合も平年とうるう年を区別しません。ただし、週単位の場合は7日単位で計算します。

なお、条文例6以降の説明では、起算日を10月1日(初日を参入する)としています。この点については条文例2を参照してください。

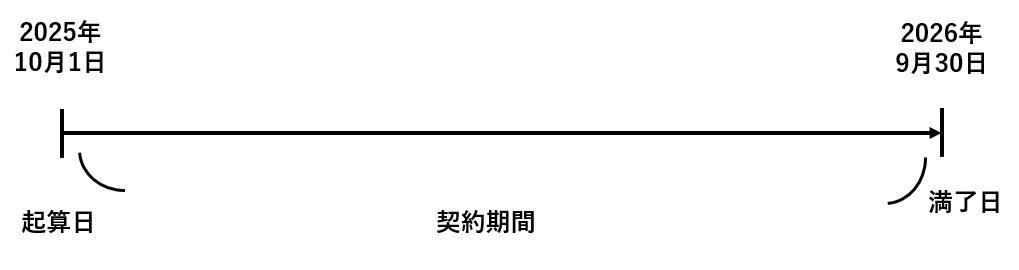

【条文例6】

本契約の有効期間は、2025年10月1日から2026年9月30日までとする。

この場合、契約は2025年10月1日から起算して、2026年9月30日が満了日です。

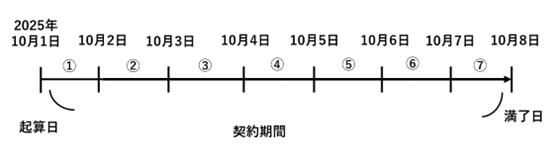

【条文例7】

本契約の有効期間は、2025年10月1日から1週間とする。

この場合、契約は2025年10月1日から起算して、7日後の2025年10月8日が満了日です。

【条文例8】

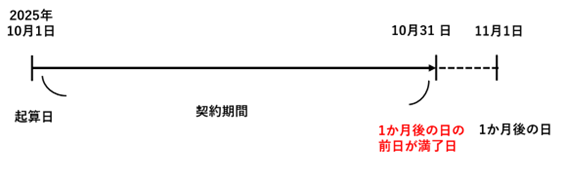

本契約の有効期間は、2025年10月1日から1か月間とする。

この場合、契約は2025年10月1日から起算して、1か月後の応答日11月1日の前日である2025年10月31日が満了日です。

【条文例9】

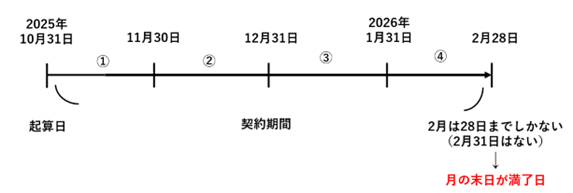

本契約の有効期間は、2025年10月31日から4か月間とする。

この場合、契約は2025年10月31日から起算しますが、4か月後の2026年2月には応答する「31日」が存在しません。したがって、2月の末日である2026年2月28日(うるう年の場合は2月29日)が満了日です。

なお、11月は30日間、12月と1月は31日間、2月は28日間と1か月の日数が異なりますが、その点を考慮する必要はありません。

【条文例10】

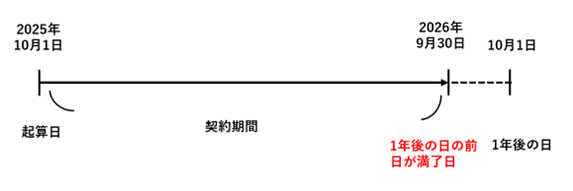

本契約の有効期間は、2025年10月1日から1年間とする。

この場合、契約は2025年10月1日から起算して、1年後の応答日2026年10月1日の前日である2026年9月30日が満了日です。

(4)期間の末日が休日に当たる場合

民法第142条では、「期間の末日が休日にあたり、その日に取引をしない習慣がある場合に限り、翌日を満了日とする」と定められています。しかし、ビジネスにおける契約実務では、この規定が問題となるケースは少なく、通常は暦通りに期間を計算して差し支えありません。

ただし、支払期限に関する取り決めにおいて、満了日が金融機関の休業日にあたる場合には、翌営業日を期限とするのが一般的な運用です。

3.まとめ

契約期間の計算方法は、民法の規定を基本としていますが、解釈や適用に迷う場面も少なくありません。そのため、基本的なルールを正しく理解しておくことが重要です。契約の種類によっては、起算日や満了日が重要な意味を持つため、当事者間で認識の齟齬が生じないよう、契約書の作成時には明確かつ誤解のない表現を用いることが求められます。

当事務所では、各種契約書の相談をお受けしています。

お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。