実例で学ぶ!契約書の知的財産権条項のポイント(著作権編)

契約業務においては、様々な場面で知的財産権に関する取り決めを行う必要があります。知的財産権の譲渡契約やライセンス契約といった、権利そのものを対象とする契約に限らず、売買契約や業務委託契約など、製品・サービスの提供を目的とする契約においても、知的財産権に関する条項を設けることは少なくありません。

本稿では、著作権を対象に、「知的財産権の帰属」と「第三者による知的財産権の侵害」という二つの主要な条項について解説します。

なお、著作権の基礎知識については、こちらの記事をご覧下さい。

これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識(著作権編)

また、特許権についての解説も掲載していますので、併せてご覧ください。

これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識(特許編)

実例で学ぶ!契約書の知的財産権条項のポイント(特許編)

1.知的財産権(著作権)の帰属

業務委託においては、委託者の要望に応じて企画や制作を進める過程で、新たな著作物が創作されることがあります。売買契約においても、既製品をそのまま販売する場合を除き、買主の仕様や要望に基づいて製品に一定の変更・改良を加える場合には、その過程で新たな著作物が生じる可能性があります。

たとえば、委託者からパンフレット、ホームページ、業務システム等の作成を請け負った受託者が、写真・イラスト・文章・プログラムなどの著作物を新たに創作するケースが見られます。

これらの著作物の著作者は、原則として受託者(個人または法人)であり、著作権は原始的に著作者に帰属します。したがって、受託者が著作権者となります。ただし、著作権は一部または全部を譲渡することが可能であるため、契約により受託者の著作権を委託者へ譲渡する旨を定めることができます。

以下では、「委託者A」と「受託者B」が締結した業務委託契約に関して、成果物に含まれる著作物の著作権の帰属のさせ方と、それが各当事者の業務に与える影響について説明します。

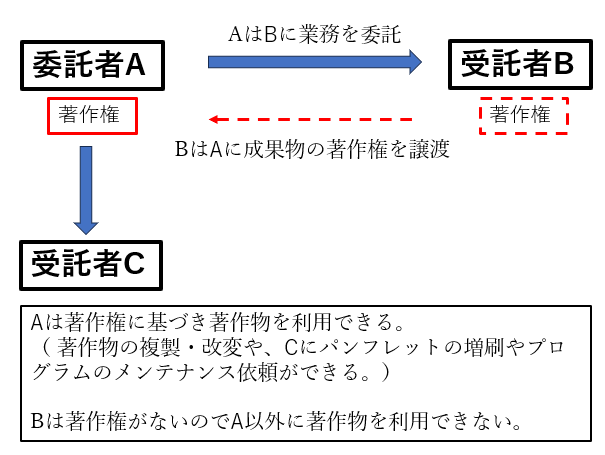

(1)委託者に帰属させる

【条文例】

第○条(知的財産権)

1.本契約に基づき受託者が制作した成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、成果物の納品引渡し完了時点で委託者に譲渡されるものとする。

2.受託者は、委託者に対し、当該成果物に関して著作者人格権を行使しないものとする。

委託者に有利な定め方です。委託者Aは、著作物を制限なく利用することができます。なお、著作権法27条と28条の権利は明示しないと譲渡されないため、注意が必要です。また、著作者人格権は譲渡できませんので、その不行使を定めておくようにします。

一方で、受託者Bは、譲渡した著作物を果物を他の顧客に利用することはできません。

成果物にもともと受託者が所有していた著作物が含まれている場合は注意が必要です。これらを譲渡しない場合は、譲渡の対象から外し、委託者Aに対しては成果物を利用するためのライセンスを供与するようにします。

【条文例】

第○条(知的財産権)

1.本契約に基づき受託者が制作した成果物を構成する著作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、成果物の納品引渡し完了時点で委託者に譲渡されるものとする。ただし、受託者が本契約締結前から保有していた著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。

2.受託者は、委託者に対し、前項ただし書の著作物を○○目的で利用する非独占的な権利を許諾する。

3.受託者は、委託者に対し、当該成果物に関して著作者人格権を行使しないものとする。

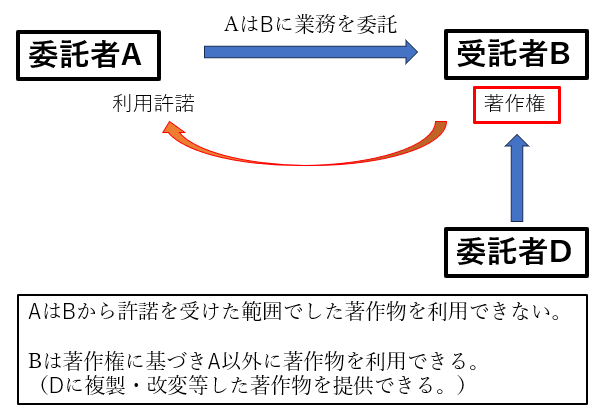

(2)受託者に帰属(留保)させる

【条文例】

第○条(知的財産権)

本契約に基づき受託者が制作した成果物を構成する著作物に関する著作権は、委託者が本契約締結前から保有していた著作物の著作権を除き、受託者に帰属する。ただし、受託者は委託者に対し、当該成果物を○○目的で利用する非独占的な権利を許諾する。

受託者Aが創作した著作物の著作権を受託者B留保する、受託者に有利な定め方です。

著作権が受託者Bに留保されたままの場合、委託者Aは以下のような行為を受注者の事前許諾なしに実施することができません。

・パンフレットの増刷を受託者B以外の業者に委託する。

・〇〇年版として作成した会社案内を、翌年版として一部内容を修正して使用する。

・業務システム(プログラム)のメンテナンスを受注者以外に委託して、プログラムの修正を行う。

このような制約を回避するためには著作権の譲渡を受けることが望ましいですが、それができない婆場合は、必要かつ適切な範囲で利用許諾(ライセンス)を受けておくことが重要です。

一方で、受託者Bは、委託者A以外にも著作物を利用することが可能です。例えば、以下のようなケースが考えられます。

・委託者A向けに作成したパンフレットの内容を修正して、他社の向けのパンフレットを作成する。

・委託者A向けに作成した業務システム(プログラム)を、汎用製品として販売する。

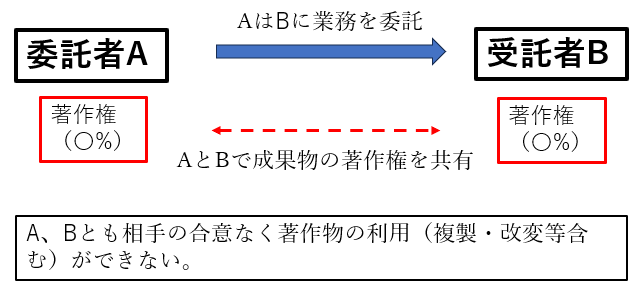

(3)委託者と受託者の共有とする

【条文例】

第○条(知的財産権)

1.本契約に基づき受託者が創作した成果物を構成する著作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、委託者または受託者が本契約締結前から保有していた著作物の著作権を除き、委託者および受託者の共有(持分均等)とする。

2.委託者および受託者は、前項の共有著作権について、相手方の同意を得ることなく、自己の業務目的の範囲内で利用することができるものとする。

3.委託者および受託者は、共有著作権の持分を第三者に譲渡、処分または担保に供する場合には、事前に相手方の書面による同意を得なければならない。

4.委託者および受託者は、他当事者に対し、本契約に基づく成果物の利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。

受託者Bの創作した著作物の著作権を、両当事者で共有とする定め方です。

特許権と異なり、共有の著作権は「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない(著作権法65条2項)」とされています。つまり、共有の権利とした場合は、委託者A、受託者Bともに複製や改変等に共有者の合意が必要になるなど、著作物の利用に制限を受けます。

そのため、著作権を共有とした場合には、将来のビジネスを想定した上で、複製や改変を含む利用条件について、当事者間で取り決めをしておくことが大切です。

(4)まとめ

以上のとおり、著作権の帰属は、委託した成果物の取り扱いや、その後の事業展開の自由度に大きな影響を及ぼします。

委託者としては、納品された成果物を円滑かつ自由に利用するために、著作権を単独で保有する形を契約で確保しておくことが望ましいといえます。その際には、著作者人格権の不行使に関する合意に加え、著作権法第27条および第28条に基づく権利の譲渡についても、契約書に明記することが重要です。なお、著作権が受託者に留保される場合には、成果物の利用に支障が生じないよう、実施許諾の範囲・条件を契約において明確に定めておく必要があります。

一方、受託者側としては、成果物の著作権を委託者に譲渡する場合でも、従来から保有している著作物や、他の委託先への流用を予定している著作物が含まれる場合には、それらを譲渡対象から除外する旨を契約で明示する必要があります。また、成果物に第三者の著作物が含まれる場合も、譲渡の対象外とするか、利用条件を定めるなど、適切な対応を講じる必要があります。

著作権を共有とする場合には、委託者・受託者双方が著作物の利用に制約を受けることとなるため、共有著作物の利用条件についても、契約書において具体的かつ明確に定めておくことが不可欠です。

2.第三者の権利侵害

-1024x768.jpg)

売買契約や業務委託契約などにおいて、当事者間の著作権の帰属に加え、第三者の権利との関係についても定めておく必要があります。以下に、代表的な契約条項の例文を提示します。

【条文例】

第○条(知的財産権の侵害)

受託者は、委託者に納入する成果物について第三者の知的財産権を侵害しないことを保証し、万一知的財産権侵害の問題が発生し、または発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を委託者に通知するとともに、自己の責任と費用で当該問題を解決して委託者に何らの損害を及ぼさないものとする。

著作権を侵害した場合、権利者から差止め請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。受託者は、委託者に対して第三者の権利を侵害しない商品や成果物を引き渡す義務を負っているため、著作権侵害が発生した場合には、通常、著作物の創作を担当した受注者がその責任を負うことになります。

もっとも、第三者の権利侵害の原因が委託者にある場合には、委託者がその責任を負うべきと考えられます。このような事態が想定される場合には、契約書において、委託者の責に帰すべき事由による権利侵害については受託者は責任を免除される旨を定めておくようにします。

【条文例】

(前掲の条文に加える)

ただし、知的財産権侵害の原因が次の各号に該当する場合には、この限りではない。

(1) 委託者が指定または提供した著作物に起因する場合

(2) 受託者以外の者がなした成果物の改変、変更、付加等に起因する場合

(3) その他委託者の責めに帰すべき事由による場合

当事務所では、各種契約書の相談をお受けしています。

お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。