実例で学ぶ!契約書の知的財産権条項のポイント (特許編)

契約業務においては、様々な場面で知的財産権に関する取り決めを行う必要があります。知的財産権の譲渡契約やライセンス契約といった、権利そのものを対象とする契約に限らず、売買契約や業務委託契約など、製品・サービスの提供を目的とする契約においても、知的財産権に関する条項を設けることは少なくありません。

本稿では、特許権を対象に、「知的財産権の帰属」と「第三者による知的財産権の侵害」という二つの主要な条項について解説します。

なお、特許権の基礎知識については、こちらの記事をご覧下さい。

これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識 (特許編)

また、著作権についての解説も掲載しています。併せてご覧ください。

これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識(著作権編)

実例で学ぶ!契約書の知的財産権条項のポイント(著作権編)

1.知的財産権(特許権)の帰属

業務委託において、委託者の要求に応じて製品の企画や製造を行う過程で、新たな発明が生じることがあります。また、売買契約においても、既製品をそのまま販売する場合を除き、買主の仕様や要望に応じて製品に一定の変更・改良を加える場合には、その過程で新たな発明が生まれる可能性があります。

このように契約に関連して発生した発明に基づく特許権(特許を受ける権利を含む)については、どちらの当事者に帰属させるかを契約で定めるのが一般的です。特許権が一方当事者に単独で帰属するケースもあれば、両当事者で共有するケースもあります。共有とする場合は、持分割合(例:50:50、20:80など)も定める必要があります。

以下では、委託者Aが、受託者Bに対して製品(以下「本製品」)の製造を委託する業務委託契約を事例として、委託業務に関連して生じた発明に係る特許権の帰属方法と、それが各当事者の業務に与える影響について説明します。

なお、特許権の及ぶ範囲は「特許請求の範囲」によって定義されますが、ある製品がその範囲に該当するか否かの判断には高度な専門的知見が求められます。また、以下の説明では、契約締結以前から各当事者が保有している特許権や、第三者が保有する特許権については考慮していません※。したがって、「特許権に基づき委託または受託が可能か否か」についての説明は、あくまで一般的な見解に過ぎず、実際の案件においては、個別の事情を踏まえた慎重な判断が必要となる点にご注意ください。

※一つの製品に複数の特許権が関連することがあります。この場合、関連するすべての特許権を所得するかライセンス得ておかないと、その製品を製造・販売等することができません。

(1)委託者に帰属させる

【条文例】

第○条(知的財産権)

本契約に基づきなされた発明に基づく特許を受ける権利および特許権は、委託者に帰属するものとする。これらの権利が、委託者に原始的に帰属しない場合は、受託者は、当該権利を委託者に譲渡するものとする。

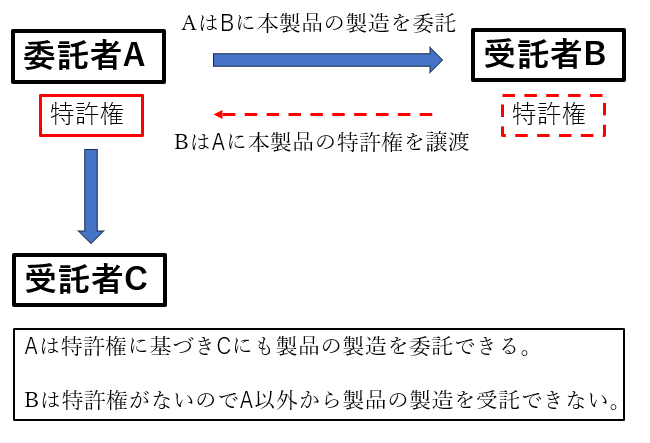

本製品に関連する特許を委託者に帰属させる、委託者Aに有利な取決め方です。受託者Bの特許権または共同発明に基づく特許権の受託者B持ち分を、委託者Aに譲渡します。委託者Aが単独でなした発明に基づく特許権がある場合は、そのまま委託者Aに帰属させます。

この場合、委託者Aは、本製品の製造を受託者B以外の第三者にも委託できます。

一方、受託者Bは、委託者Aの特許権を侵害する製品の製造を、委託者A以外の第三者から受託できません。

(2)受託者に帰属させる

【条文例】

第○条(知的財産権)

本契約に基づき受託者が単独でなした発明等に基づく特許を受ける権利および特許権は、受託者に帰属するものとする。ただし、委託者と共同でなした発明、または受託者が委託者の技術情報に基づき受託者がなした発明の特許を受ける権利および特許権の帰属は、両当事者協議の上決定する。

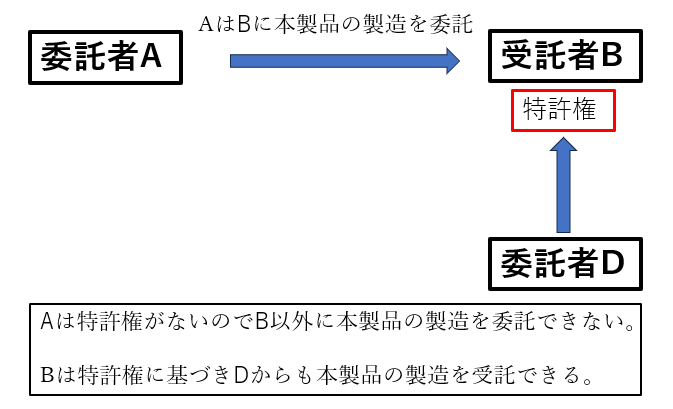

本製品に関連する特許権を受託者Bに帰属(留保)させる、受託者Bに有利な取決め方です。なお、受託者Bが共同発明や委託者Aの情報に基づく発明の特許権まで譲渡を受けることは現実的に困難であるため、条文例ではその帰属を協議により定めることとしています。

委託者Aは、受託者Bの特許権を侵害してしまうため、本製品の製造を受託者B以外に発注できません。

一方、受託者Bは、別段の取決めがない限り、保有する特許権に基づき、委託者A以外からも本製品の製造を受託できます。ただし、上記例文の条件においては、発明に委託者Aの寄与が認められ、協議の結果、委託者Aに特許権が単独で帰属することになった場合は、受託者Bは委託者Aの特許権を侵害する製品を第三者から受託できません。

(3)委託者と受託者の共有とする

【条文例】

第○条(知的財産権)

本契約に基づきなされた発明に基づく特許を受ける権利および特許権は、委託者および受託者の共有とする。

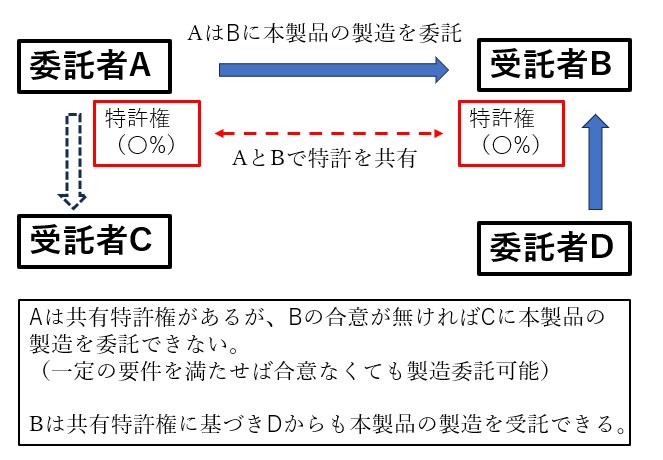

両当事者で特許権を共有とする取決め方です。

特許の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく特許発明を実施できます。そのため、委託者Aが本製品を製造販売することは問題ありません。ただし、委託者Aが製造能力を持たず第三者に製造を委託する場合は、注意が必要です。委託者Aが第三者に製造を委託する場合に、委託者Aの実施と同一視できるためには、以下の要件が必要と言われています。

① 委託者Aとの間に工賃を支払って製造させる契約(請負契約等)の存在。

② 委託者Aの指揮監督の下、製造について原料の購入、製品の販売、製品の品質管理等がなされていること。

③ 製品を全部委託者Aに引渡し、他へ譲渡していないこと。

①~③の要件をすべて満たさない場合は委託者Aの実施といえないため、第三者への委託には受託者Bの同意が必要になります。現実的には受託者Bとのトラブルをさけるために、委託者Aが第三者に本製品を製造委託できることを、契約で定めておくことが一般的です。

一方、受託者Bは、別段の取決めがない限り、共有の特許権に基づき、委託者A以外からも本製品の製造を受託できます。

(4)発明の貢献度に応じて帰属を決める

【条文例】

第○条(知的財産権)

本契約に基づきなされた発明に基づく特許を受ける権利および特許権は、当該発明に対する貢献度に応じて委託者または受託者に単独で帰属し、共同貢献の場合は共有とする。具体的な帰属は、両当事者の協議により決定するものとする。

発明者に権利を帰属させる取決め方です。

契約締結時に当事者間の納得を得やすい反面、単独か共同かの判断には主観が入りやすく、紛争の原因となる可能性があります。

この取決め方は発明後に権利帰属を決定するため、事前に特許権の影響を予測することが難しく、協議が不調に終わった場合には発明の実施に支障をきたすリスクを伴います。

(5)まとめ

以上のとおり、特許権の帰属によって、製品の取り扱いやその後の事業展開の自由度が大きく左右されます。

委託者が本製品を市場において独占的に取り扱いたい場合には、特許権を単独で保有しておく必要があります。

一方、受託者が本製品を汎用製品として、委託者以外の顧客にも販売したい場合には、特許権を単独で保有するか、委託者との共有とする形で確保しておく必要があります。

なお、特許権はその権利範囲の解釈が難しいことに加えて、審査の過程で範囲が変更されることや、最終的に権利化されない可能性がある点には注意が必要です。また、契約締結前から各当事者が保有している既存の特許権や第三者の特許権が、本製品に関係する場合もあります。そのため、契約に基づく発明についての特許権の帰属のみならず、既存の特許権を含めて実施の可否を判断する必要がある点には注意しましょう。

2.第三者の権利侵害

売買契約や業務委託契約などにおいて、対象の商品や成果物が第三者の特許権を侵害していないことの保証および第三者が特許侵害を主張してきた場合の対応・責任について取り決めておく必要があります。以下に代表的な例文を提示します。

【条文例】

第○条(知的財産権の侵害)

受託者は、本製品について第三者の知的財産権を侵害しないことを保証し、万一権利侵害等の問題が発生し、または発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を委託者に通知するとともに、自己の責任と費用で当該問題を解決して委託者に何らの損害を及ぼさないものとする。

第三者の特許権を侵害した場合、権利者から差止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。受託者は、第三者の権利を侵害していない製品を引き渡す義務を負っているといえるため、侵害が発生した場合の責任は原則として受託者が負うことになります。特に特許は公開情報であるため、受託者は提供する製品やサービスが第三者の権利を侵害していないかを事前に確認しておく必要があります。

ただし、侵害の原因が委託者にある場合には、受託者が責任を負うものではありません。委託者の指示や支給品、委託者による改変、他製品との組み合わせ、目的外使用など、委託者に起因する損害については、責任の対象外とすることを契約上明確にしておくようにしましょう。

【条文例】

(前掲の条文に以下の条件を加える)

ただし、知的財産権侵害の原因が次の各号に該当する場合には、この限りではない。

(1) 委託者の指示に起因する場合

(2) 仕様書等に本製品の使用目的、使用範囲、使用環境又は使用方法を定めた場合には、それらのいずれかの違反に起因する場合

(3) 受託者以外の者がなした本製品の改変、変更、付加等に起因する場合

(4) 本製品と他の制作物、部品、機器、ソフトウェア又はシステム等への組込み、組合せ又は接続に起因する場合

(5) その他委託者の責めに帰すべき事由による場合

当事務所では、各種契約書の相談をお受けしています。

お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。