これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識 (特許編)

契約業務においては、様々な場面で知的財産に関する取り決めを行うことがあります。ライセンス契約や特許出願契約など、知的財産そのものを対象とする契約に加えて、売買契約や業務委託契約など、製品やサービスの提供を目的とする契約においても、知的財産に関する条項を盛り込む必要が生じる場合があります。

これらの契約内容を検討するにあたっては、知的財産権に関する理解が不可欠です。そこで本稿では、特許権を取り上げ、契約書を作成・チェックする際に知っておくべき基礎知識を解説します。

なお、契約書の典型的な条項である「知的財産権の帰属」と「第三者の知的財産権の侵害」についての解説は、次の記事をご参照下さい。

実例で学ぶ!契約書の知的財産権条項のポイント (特許編)

また、著作権についての解説も掲載していますので、併せてご覧ください。

これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識(著作権編)

実例で学ぶ!契約書の知的財産権条項のポイント (著作権編)

1.特許の保護対象

特許とは「発明」を公開する代わりに、権利者が一定期間(原則として出願から20年間)独占的に実施(製造、販売等)できる制度です。この発明を独占的に実施できる権利を「特許権」といいます。

発明とは、簡潔に言えば「自然法則を利用した技術的アイデア」を指します。自然法則の利用が要件となるため、たとえばゲームのルールのような人為的・恣意的な取り決めは、対象とはなりません。

特許というと高度な技術のみ適用されるものという印象を持たれるかもしれません。しかし、日常生活の中で生まれるちょっとした工夫やアイデアも、特許の対象となり得ます。ただし、すでに知られたアイデアや、それに基づき容易に思いつくものは特許として認められません。これを「新規性」や「進歩性」がないといいます。そのため自分自身のアイデアであっても、特許出願前に内容を公開してしまうと新規性が失われ、特許を受けられなくなりますので注意が必要です(一定の要件を満たしていれば救済は可能です)。

2.権利範囲の特定

特許権を取得するには、特許庁に対して特許出願を行い、所定の審査を受ける必要があります。その際、出願書類の一つである「特許請求の範囲」に、発明の内容を文章で記載しなければなりません。この特許請求の範囲が、特許権の効力が及ぶ範囲を定める重要な要素となります。

以下では、具体的な事例で特許請求の範囲の記載方法について解説します。

(例1)消しゴム付き鉛筆

従来は鉛筆と消しゴムが別々に使用されていましたが、鉛筆の一端に消しゴムを一体化して取り付けることで、持ち運びやすく、必要なときにすぐに消せる鉛筆を思いついたとします。このような発明の特許請求の範囲の記載例は、以下のとおりです。

【特許請求の範囲】

鉛筆と、

前記鉛筆の一端に連結部材を介して連結された消しゴムと、

を備える筆記具。

このように、発明の内容を第三者にも明確にわかるような表現で表す必要があります。

次は、ソフトウエア(プログラム)に関連する発明の例を見てみましょう。

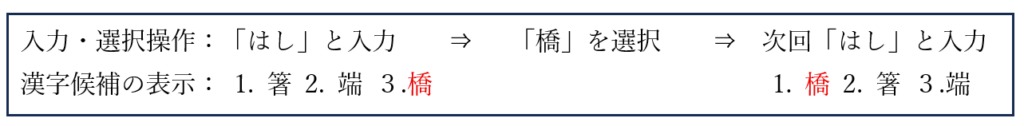

(例2)かな漢字変換システム

ワープロやスマートフォンで文字入力を行う際、「かな(読み仮名)」を入力すると、それに対応する複数の漢字候補が表示されます。一度選択された漢字は、今後も繰り返し使用される可能性が高いため、過去の選択履歴に基づいて、次回以降はその候補が優先的に表示されるように、表示順が自動的に調整される仕組みになっています。

たとえば「はし」と入力すると、「箸」「端」「橋」など複数の漢字候補が表示されます。ユーザーがこの中から「橋」を選択すると、次に「はし」と入力した際は、前回選択した「橋」が優先的に表示されるようになります。このような処理は、ソフトウェア(プログラム)によって実現されており、こうしたアイデアも特許の対象として保護可能です。

【特許請求の範囲】

読み仮名に対応する複数の漢字候補を表示順情報とともに記憶する辞書手段と、

前記漢字候補を表示順情報に基づき所定の表示順で表示する表示手段と、

ユーザーによる漢字候補の選択を受け付ける選択受付手段と、

前記選択された漢字候補に対応する表示順位情報を更新する表示順情報更新手段とを備え、

読み仮名に対する漢字候補を表示する際に、過去に選択された漢字候補を先順位で表示することを特徴とするかな漢字変換システム。

ここでは「〇〇手段」という表現を用いて表現していますが、これはソフトウエア(プログラム)が果たす機能を特定するためであって、専用のハードウェアを用いる必要はありません。また、発明の特定に「システム」という記載方法を用いましたが、「方法」「プログラム」といった記載方法で発明を特定することも可能です。

いわゆるビジネスモデルもICT(情報通信技術)を利用した構成とすることで、特許の保護対象(ビジネスモデル特許)になります。

3.特許を受ける権利

特許権を取得するには、出願書類を作成し、特許庁の審査を受ける必要があります。特許出願を行って権利取得を申請することのできる権利を「特許を受ける権利」といいます。出願内容の審査を経て特許査定を受けた後、所定の登録料を支払い設定登録することで特許権が発生します。

なお、特許を受ける権利は、将来的に特許権を取得する可能性を有する権利を指します。この段階では、まだ特許権が成立していないため、第三者に対して差止請求や損害賠償請求などの権利行使を行うことはできません。ただし、この権利自体は財産的価値を有するため、譲渡やライセンスの対象とすることは可能です。

4.発明者、出願人、特許権者

「発明者」とは発明をした人(自然人)です。「出願人」は特許庁に対して特許出願を行う者(自然人または法人)を、「特許権者」は特許権を有している者(自然人または法人)を指します。

発明者には、特許を受ける権利が認められており、出願人や特許権者となることが可能です。ただし、特許を受ける権利および特許権は、承継(相続・合併などによる移転等)や譲渡(契約に基づく権利の売却等)によって第三者に移転させることが可能であるため、発明者と出願人、あるいは発明者と特許権者が必ずしも一致するとは限りません。

なお、出願書類の願書には発明者の氏名を記載する義務があり、発明者は創作者としての名誉的地位を有します。この地位は譲渡の対象とはならず、第三者に移転することはできません。

5.職務発明

「職務発明」とは、従業員等が会社の業務範囲内で職務として行った発明を指します。特許を受ける権利は、発明者である従業員等に帰属しますが、契約・就業規則・職務発明規程などにより、職務発明の権利帰属を会社に定めることが可能です。このように権利帰属を定めている場合、発明が完成した時点で、会社が特許を受ける権利を取得します。

一方で、職務発明規程等が整備されておらず、特許を受ける権利が従業員に帰属している場合でも、会社はその発明を自由に実施できる通常実施権を有します。しかしながら、特許は会社にとって重要な知的財産であるため、原則として会社に権利を帰属させておくことが望ましいといえます。従業員に権利が帰属したままでは、他社との契約において特許の取扱いを定めることが難しくなり、特許権を活用した競合他社の排除や、第三者へのライセンス・譲渡も制限できません。

このような背景を踏まえ、多くの会社では職務発明規程などの社内ルールを整備し、職務上なされた発明について、特許を受ける権利およびそれに基づく特許権を会社に帰属させる仕組みを採用しています。

なお、職務発明を会社に帰属させるためには、発明者である従業員に対して「相当の利益」を与える必要があります。通常は金銭による支払いが行われますが、その額は合理的であることが求められ、不当に低額であってはなりません。

6.権利化手続

特許の出願から権利化までの手続きの流れは、概ね以下のようになります。

① 出願

特許を取得するには、まず出願書類を作成し、特許庁に提出する必要があります。この書類の作成には、形式や表現に関する細かなルールやテクニックが求められ、書類の品質次第で特許権の範囲や有効性が大きく左右されます。そのため、弁理士などの専門家の協力を得て、正確かつ戦略的に書類を整えることが重要です。

② 審査請求

出願から3年以内に、特許庁に審査を求める意思表示を行います。なお、審査請求には所定の審査請求費用を収める必要があります。

③ 出願公開

原則として出願から1年6か月経過すると、出願内容が公報で公開されます。

④ 審査

特許庁による審査を受けます。特許として認められない場合には、その理由が「拒絶理由通知」として通知されます。これに対しては、「意見書」を提出したり、出願書類を補正することで、拒絶理由の解消を図るといった対応を行います。

⑤ 特許査定・設定登録

審査の結果、特許として認められると「特許査定」がなされます。その後、所定の特許料を納付することで、特許権の「設定登録」が行われ、権利が発生します。

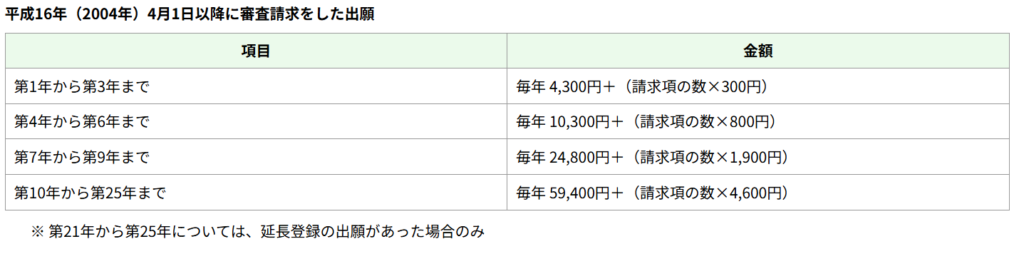

⑥ 権利維持

特許権は、原則として出願から20年間権利が維持されます。ただし、権利を維持するには、特許庁に所定の特許料(いわゆる「特許年金」)を納付する必要があります。

特許料・登録料

出典:特許庁「産業財産権関係料金一覧」

URL:https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html#tokyoryou(2025年7月4日更新)

【発明が生じたら特許出願し権利化すべきか?】

発明が生じた場合、取り得る対応には以下のようにいくつかの選択肢があります。

① 出願して権利化する

特許庁に出願し、審査請求を行ったうえで特許権の取得を目指す方法です。発明を独占的に活用できる権利を得ることで、競合他社の模倣を防ぎ、市場優位性を確保することが可能になります。

② 出願するが権利化しない

特許庁に出願はするものの、審査請求を行わずに権利化を目指さない方法です。自社で独占はできませんが、発明内容を公開することで新規性を喪失させ、第三者による特許取得を防ぐことができます。

③ 出願せず秘匿する

発明内容を公開せず、ノウハウとして秘匿管理する方法です。特許による保護は受けられませんが、技術情報を非公開のまま保持することで、競合他社からの模倣を防ぐことが可能です。

発明を保護するためには、特許出願を行い、権利化を図ることが一般的です。しかし、すべての発明について特許権の取得を目指すことが現実的でない場合もあります。そのような場合でも、第三者による権利取得が自社の事業活動に支障を及ぼすおそれがある場合には、特許出願(公開)のみを行うことで、第三者の特許取得を牽制する対応が有効となります。

一方で、発明をあえて秘匿し、ノウハウとして社内管理することで競争優位性を維持する戦略も存在します。たとえば、製造方法などが工場内でのみ実施され、外部から技術内容を把握することが困難な場合には、特許出願を行わずに秘匿化を図ることが、効果的な選択肢となります。

7.保護期間

特許権の存続期間は、原則として出願日から20年間です。権利を維持するためには、特許登録料、いわゆる特許年金の納付が必要となります。特許年金の金額は年数の経過に伴い段階的に高額に設定されているため、発明の実施状況や事業への貢献度を踏まえ、どの時点まで権利を維持するかを適切に判断することが重要です。

8.共同出願

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができません。この規定に違反して出願された場合は、無効理由に該当することなります。

9.特許権の内容

特許権が成立すると、特許権者は当該発明を独占的に実施(製造・販売等)する権利を取得します。この権利は、第三者に対して実施許諾(ライセンス)を与えることや、権利そのものを譲渡することも可能です。

なお、特許権が共有に係る場合には、各共有者は単独で発明を実施することができますが、第三者へのライセンス付与や権利譲渡を行うには、他の共有者全員の同意が必要となります。

また、特許権者は、自己の発明を第三者が無断で実施した場合に、民事上の救済措置として差止請求や損害賠償請求を行うことができるほか、一定の要件を満たす場合には刑事罰の適用を求めることも可能です。

10.外国特許

特許制度は国ごとに独立しているため、日本以外で特許権を取得するには、各国に個別に出願し、それぞれの国で権利を取得する必要があります。国によって、出願書類の言語・書式・特許成立の要件などが異なるため、通常は外国特許に精通した日本の特許事務所と、出願国の現地代理人(特許事務所)を通じて手続きを進めるのが一般的です

特許協力条約(PCT)に基づき、複数の国への特許出願を一度にまとめることも可能です。日本国特許庁などの指定官庁に出願することで、PCT加盟国全てに同時に出願したのと同じ効果を得られます。ただし、これだけでは特許権は取得できず、後に特許を希望する国ごとに国内手続き(国内移行手続)を進める必要があります。

外国特許の取得には、国内特許に比べて高額な費用がかかるため、出願国の選定にあたっては費用対効果を十分に考慮し、慎重に判断する必要があります。判断材料としては、当該国での販売計画や製造・販売拠点の有無といったビジネス面に加え、権利化の可能性、裁判制度の利用のしやすさ、権利行使の実効性などを総合的に検討することが望まれます。

なお、特許権を共有とする場合、実施、ライセンス、持分譲渡の際に他の共有者の同意が必要かどうかは、国によって異なります。こうした国ごとの制度差による不確実性を回避するためには、契約により共有者間で統一的な条件を事前に定めておくようにします。

当事務所では、各種契約書の相談をお受けしています。

お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。