契約期間の延長・更新

一回限りの商品売買などを除き、多くの契約では有効期間を設定します。自動更新条項を設けていない場合は期間満了により契約は終了しますので、契約の期間を延長したい場合は、その旨を当事者で合意する必要があります。

本稿では、具体的な契約の延長方法と注意点を解説します。

1.期間満了後も契約を継続させるには

契約期間終了後も契約の効力を継続させる方法は二つあります。

① 契約を終了させずに契約期間を延長(変更)する。

② 契約期間の満了時に契約を終了させて、新たに従来と同じ内容の新しい契約を締結する。

どちらの方法を選ぶかはケース・バイ・ケースですが、②のように契約をいったん終了させて新契約をスタートさせるとすると、秘密保持義務や競業避止義務の継続性などの点で問題が生じることがあります。

例えば、秘密保持義務を「契約終了から●年間残存する」と定めている場合、いったん契約が終了してしまうと、その時点から残存期間が開始してしまうことになります。

以下では、①の方法を中心に説明します。

※契約期間の変更を指す用語として「延長」と「更新」があります。延長は①の場合に使用され、更新は①②のいずれの場合にも使用されます。

2.契約期間の延長方法

契約で契約修正の方法についての定めがある場合を除き、任意の方法をとることができます。

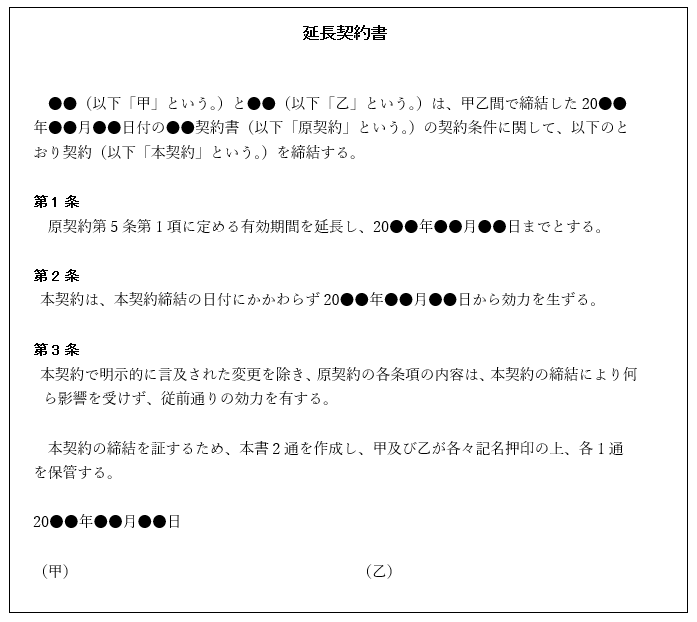

通常は、延長対象の契約(原契約)と同様に、当事者の記名押印または署名のある契約書(覚書)を取り交わします。

以下に延長契約書のサンプルを提示します。

3.契約延長を検討するタイミング

契約延長に関して「期間満了の〇〇日前までに通知が必用」などの条件がある場合には注意が必要です。このような条件がない場合でも協議に時間を要することを想定し、期間満了の2, 3か月前には延長に向けた協議を開始するのが望ましいでしょう。

なお、延長契約の締結が契約期間経過後になった場合は、延長契約で有効日を遡って有効化し、空白期間を設けないようにしましょう(サンプル契約書の第2条参照)。

4.契約延長が強制される場合があります

契約期間満了後は契約当事者の合意で契約を延長するのが原則ですが、一方の当事者が契約延長を望まない場合でも延長が強制されることがあります。

① 法律の規定による場合

賃借人の保護(借地借家法)や労働者の保護(労働契約法)など、法的保護が必要とされる場合において、契約の延長が強制される場合があります。例えば、建物の賃貸借契約は、正当事由がないと、賃貸人(貸主)は賃借人(借主)との契約更新を拒絶できません(借地借家法第28条)。

② 判例による場合

継続的な取引を前提とした販売代理店契約や製造委託契約などでは、やむを得ない事由がなければ一方的に契約を終了させることができないという考え方があります(継続的契約の法理)。

個々の状況によって判断は異なりますが、契約の当事者が契約の継続を前提として人材や設備を投入している場合、信頼関係の破壊など特別な事情がない限り、裁判所は更新拒絶を認めないことがあります。

5.契約期間満了後の取引継続

契約期間満了後も取引を継続している場合は、当事者が黙示で契約を継続していると認定されると考えられます。当事者が、契約が切れていることに気づかず、あるいは気づいていても、契約は有効と信じて取引を継続していると考えられるからです。

ただし、契約期間満了後に契約が有効かどうかに関して、当事者間で争いが生じる可能性もあります。トラブルを避けるためには、適切なタイミングで延長手続きを行うことが重要です。

6.印紙の要否

原契約が印紙の必要な課税文書である場合、重要な事項の変更を行う契約書には印紙が必用です。例えば、第2号文書(請負に関する契約書)や第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の契約期間の変更は重要な事項に該当しますので、印紙が必用です(第7号文書の場合は、延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます)。

【参考】国税庁HP

7127 契約内容を変更する文書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7127.htm

印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/06.pdf

基本契約書の契約期間を延長する契約書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7127.htm

印紙に関しては、こちらの記事も参考にしてください。

契約書様式のチェックポイント⑦ ― 契約は相手との取決め・印紙税は国との取決めです ―

7.契約管理の重要性

契約書を締結した後、契約の有効期間を管理する必要があります。契約件数が少ない場合は帳簿やエクセルでの管理が可能ですが、件数が増えると管理が難しくなります。最近ではクラウドで契約管理を行うサービスも提供されているので、検討してみてはいかがでしょうか。

当事務所では、過去に締結した契約の延長に関するご相談もお受けしています。

お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。